ライセンス契約書の秘密保持義務:目次

ライセンス契約とは

主に知的財産権の使用許諾の契約

ライセンス契約とは、一般的には、一方の当事者(ライセンサー)が他方の当事者(ライセンシー)に対してなんらかの権利の使用を許諾し、ライセンシーがライセンサーに対してその対価(ロイヤリティ)の支払いを約する契約です。

事業上のライセンス契約としては、主に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密などの知的財産権がライセンスの対象となります。また、エンターテイメントビジネスにおいては、より特定された詳細な人格権を含む権利がライセンスの対象となることもあります。

一部は法律に内容が規定されている契約

ライセンス契約のなかでも、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利(いわゆる「産業財産権」、「工業所有権」)をライセンスの対象としたものについては、各権利を規定している法律により、一部契約内容が規定されています。

いわゆる「実施権」や「使用権」の内容がこれに該当します。

また、専用実施権や専用使用権の場合は、特許庁に登録する必要があります。この登録により、専用実施権者や専用使用権者は、排他独占的な極めて強力な権利を有することになります。

ロイヤリティの計算以外は比較的起案しやすい

このように、産業財産権をライセンスの対象とする場合は、権利の内容がある程度法律によって規定されています。このため、産業財産権のライセンス契約書は、比較的起案しやすい内容であるといえます(ただし、ロイヤリティの計算を除く)。

ロイヤリティの計算は、自由に決めることができますので、単純な内容であれば、さほど難しい契約内容とはなりません。他方、複数の計算方法を組み合わせるような場合は、非常に複雑な契約内容となります。

著作権・営業秘密のライセンス契約は契約書が重要

これに対して、著作権、営業秘密、知的財産権に該当しない情報をライセンスの対象とする場合は、ライセンス契約書の内容が非常に重要となります。

というのも、著作権の場合、個々のライセンス契約によって内容が大幅にことなるため、著作権法では使用許諾・利用許諾の内容があまり多く規定されていないからです。

また、営業秘密や知的財産権に該当しない情報の場合は、不正競争防止法やその他の法律において、そもそもライセンサーがライセンシーに対する権利の使用許諾・利用許諾を想定していないからです。

スポンサード リンク

ライセンス契約と契約書

特にライセンシーにとってはlライセンス契約書が重要

ライセンス契約は、原則として、契約書の作成が義務づけられていません。このため、現行法では、口約束であっても、契約は成立します。

ただ、ライセンス契約は、「権利」や「情報」という形のないものの使用許諾の契約ですから、証拠を残しておく意味で、契約書の存在が非常に重要となります。このため、一般的なライセンス契約では、契約書を作成します。

特に、ライセンシーにとっては、契約書がないと、ライセンサーから使用許諾を得た証拠が残りませんので、外形的には「勝手に使っている」ということになります。このような状態にならないためにも、ライセンシーにとっては契約書の作成は必須です。

必ず実施権・使用権の内容を規定する

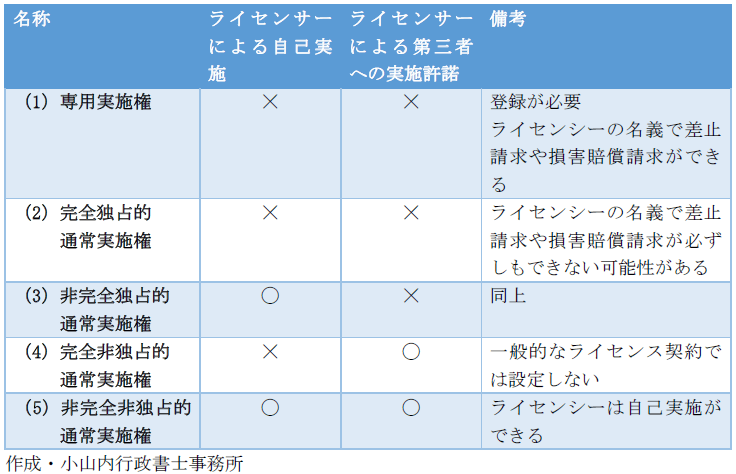

ライセンス契約書には、実施権・使用権の設定のしかたが重要となります。一般的には、次のような内容があります。

- 専用実施権

- 完全独占的通常実施権(使用権)

- 非完全独占的通常実施権(使用権)

- 完全非独占的通常実施権(使用権)

- 非完全非独占的通常実施権(使用権)

これらの内容は、専用実施権を除いて法的な定義はありません。このため、ライセンス契約書において、明確な定義を記載する必要があります。

なお、完全・非完全は、ライセンサーに自身よる実施・使用ができるかどうかを意味します。完全の場合はライセンシー自身による実施・使用ができず、非完全の場合はライセンシー自身による実施・使用ができます。

独占的・非独占的は、ライサセンサーがライセンシー以外の第三者に対して実施許諾・使用許諾ができるかどうかを意味します。

ライセンス契約における権利設定の種類

なお、これらの権利の他に、出願段階におけるライセンスの種類としては、仮専用実施権と仮通常実施権もあります。

この他、特に問題となりやすい点として、実施許諾・使用許諾の対価としての、ロイヤリティの計算のしかたや、改良発明の取扱いなどがあります。

秘密保持義務は対象となる権利により対応がことなる

ライセンス契約における秘密保持義務は、ライセンスの対象となる権利によって、対応がことなります。

公開された権利の場合は原則として秘密保持義務は不要

例えば、特許権のように公開されている産業財産権をライセンスの対象としている場合は、その産業財産権は公知のものですから、秘密保持義務はさほど重要ではありません。

もっとも、公開されている範囲以外の情報(例:周辺技術の情報など)については、当然ながら、秘密保持義務が重要となります。これは、営業秘密のライセンス契約と同様の性質のものとして考えるべきです。

ライセンサーとしてこのような情報を開示する必要がある場合は、ライセンシーに対して、秘密保持義務を課す必要があります。

非公開の権利の場合は当然秘密保持義務が必要

公開されていない営業秘密、著作権、知的財産権以外の情報をライセンスの対象としている場合は、当然ながら秘密保持契約書は極めて重要となります。

特に、ライセンスの対象となっている情報そのものについての秘密保持義務は非常に重要です。

契約交渉時の漏洩に注意

交渉開始の瞬間から情報漏洩・不正使用を意識する

実際のライセンス契約の実務では、契約交渉の開始時における秘密保持契約書やライセンス契約書本体において、秘密保持義務を規定します。

特に契約交渉の開始時の場合、ライセンシーが契約交渉において、権利の評価(技術評価など)をおこなうことなります。また、その技術を実際に使用する事業の評価(いわゆるフィジビリティスタディ)をおこなうこともあります。

その結果、契約交渉がまとまれば問題はありませんが、契約交渉が破談となることもあります。

このように破談となった場合、ライセンサーとしては、その後に交渉中に開示した秘密情報の漏洩やライセンサーによる不正使用のリスクを考慮しなければなりません。このため、契約交渉の最初の段階での秘密保持契約書は、極めて重要となります。

また、契約交渉が決裂した際には、再度秘密保持契約を結ぶことも検討するべきです。

著作権は保護されるがそれでも秘密保持義務は課す

この点について、ライセンスの対象が著作権である場合は、仮に情報が漏洩したとしても、なお著作権法で保護される可能性はあります。このため、秘密保持義務が必要でないと考えられがちです。

しかしながら、実際に権利の侵害を発見し、差止請求権を行使したり、損害賠償請求をしたりする手間を考えると、秘匿している著作物の著作権についてのライセンス契約の場合は、ライセンサーとしては、やはり秘密保持義務を課すべきです。

「工場見学」を名目にした技術情報の不正取得に注意

また、状況によっては、ライセンシーからライセンサーに対して秘密保持義務を課す必要もあります。

典型的な例としては、特許権のライセンス契約の契約交渉において、ライセンサーがライセンシーの生産能力などを調査する名目で工場を視察する場合などです。

このような場合は、ライセンシーの営業秘密(工場の内部情報、生産ライン、生産方法など)が視察したライセンサーに不正に利用されたり、ライセンサーを通じて漏洩してしまったりすることもあります。

このようなことがないように、ライセンシーからもライセンサーに対して秘密保持義務を課すこともあります。