秘密情報=利益の創出

秘密情報は、秘匿されているからこそ意味があります。秘密情報を秘匿しておくことで、秘密情報を知らない第三者よりも、優位に事業活動をおこなうことができます。

つまり、秘密情報は、企業の競争力を優位に保つひとつの源泉であるといえます。

狙われやすい秘密情報

秘密情報の具体例としては、次のようなものがあります。

- 顧客リスト(個人情報、属性、趣味、志向、行動履歴、コンプレックスなどあらゆる情報)

- 製品情報(主に技術的仕様、原材料など)

- 製造方法(工場での生産過程、工作機械の仕様、工場レイアウトなど)

- マニュアル(サービス業における接客方法、店舗経営の方法、サービス内容そのもの)

- 経営企画(特に大手企業の中長期的経営計画)

これらは、直接的に、またはコストの削減という形で間接的に、企業に利益をもたらします。

しかも、これらは、一度作ってしまえば、(全面的な見直しの場合を除いて)最初から作り直す必要がありません。

このような特徴があるため、上記の具体例のような秘密情報は、特にライバル企業に狙われやすい傾向があります。また、主に役員や従業員から流出する傾向があります。

スポンサード リンク

情報漏洩=秘密情報の無価値化

このような秘密情報が受領者の手によって外部に漏洩してしまうことは、開示者にとっては、第三者、特にライバル企業に対する優位性を失うことを意味します。

同時に、よほどしっかりと対策を施しておかないと、秘密情報の価値がなくなってしまいます。

秘密情報が漏洩した場合、その秘密情報を取得した者は、本来コストがかかるはずだった秘密情報を無料で取得し、その秘密(であった)情報を使って利益を創出することができます。これが、いわゆる「タダ乗り」(フリーライド)です。

また、高度に発達した情報化社会においては、秘密情報が漏洩してしまうと、事実上、秘密の状態に戻すことが不可能となります。

さらに、個人情報の漏洩の場合は、これらの損害・逸失利益に加えて、第三者である個人に対して精神的(場合によっては経済的)損害を与え、結果として、これらの損害の賠償請求の形で、開示者が損害を受けることになります。

参考:個人情報漏洩のリスク

「自社の経営に致命的な損害が生じる」ことも

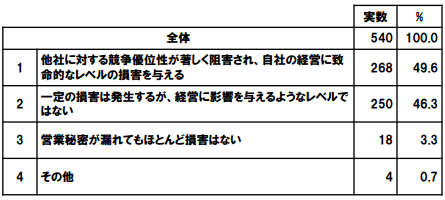

経済産業省の調査によると、大企業(従業員300人以上または資本金3億円以上、全体の7割が製造業)の約半数が、最も重要な技術情報の漏洩が「自社の経営に致命的なレベルの損害を与える」、と回答しています。

問7.営業秘密とした技術が仮に漏えいした場合には、最も重要な技術の場合でどのような損害が想定されますか

出典:経済産業省『営業秘密保護制度に関する調査研究報告書(別冊)「営業秘密管理に関するアンケート」調査結果』20ページ

原則として法的保護を受けることができなくなる

秘密情報が外部に漏洩した場合、開示者が本来受けられるべき法的保護を受けられなくなります。

「営業秘密」ではなくなる

代表的な例が、不正競争防止法による営業秘密としての保護です。営業秘密として認められるためには、「非公知性」の要件を充たさなければなりません。

営業秘密としての秘密情報が外部に漏洩した場合、この「非公知性」の要件を充たしているとはいえなくなります。

つまり、漏洩してしまった情報については、営業秘密としての保護は期待できません(もちろん、漏洩したことそのものについては、救済を受けることができます)。

特許の取得ができなくなる

また、発明としての秘密情報の漏洩は、発明が「公然知られた」状態となってしまい、発明の要件としての「発明の新規性」を失うことになります。

このため、特許出願がなされていない秘密情報については、今後、特許の出願による保護が期待できなくなります。

発明等と著作権は例外的に保護される可能性もある

「発明」である秘密情報は「新規性喪失の例外」による保護がある

ただし、特許法には、「発明の新規性の喪失の例外」(特許法第30条第1項)という救済措置があります。

この制度は、「特許を受ける権利を有する者の意に反して」公然知られた発明となった場合に、例外として、「新規性の喪失」とはみなさない制度です。

なお、この「意に反して」という点は、開示者と秘密情報を漏洩させてしまった者とが秘密保持契約を結んでいるかどうかがポイントとなることもあります。この点でも、秘密保持契約書の存在は重要な要素になります。

つまり、「意に反して」の「意」として、「情報を秘密にしておく意」があったかどうか=秘密保持義務があったかどうかが重要ということです。

この点については、実用新案法第11条、意匠法第4条にも同様の規定がありますので、考案や意匠にも同様のことがいえます。

「著作物」である秘密情報は著作権としての保護がある

また、秘密情報の性質(特にプログラム、ソフトウェア、システムなど)によっては、著作物である旨を主張することができる可能性があります。

秘密情報が著作物である場合は、外部に漏洩してしまったとしても、なお著作権法による保護を受けることができます。