営業秘密の要件2(有用性):目次

「有用な技術上又は営業上の情報」であること

有用性とは、不正競争防止法における記載としては、文字どおり、「有用な」情報であることとされています(不正競争防止法第2条第6項)。

この点について、過去の判例では、「財やサービ スの生産、販売、研究開発に役立つなど事業活動にとって有用なもの」と判示されています(東京地裁判決平成14年2月14日)。

このため、一般的には、事業上の経済的利益をもたらすかどうかが基準となります。この点から、有用性は、営業秘密の要件としては、比較的明確でわかりやすい要件といえます。

あくまで保有者の主観ではなく客観的に判断される

また、有用かどうかは、保有者の主観によって決められるものではなく、客観的に有用かどうかで決められます。このため、いかに保有者が有用であると思っていても、裁判などでは、有用なものと認められないこともありえます。

スポンサード リンク

「営業上の情報」だけでなく「技術上の情報」も保護対象

「営業秘密」という表現からわかるとおり、「営業上の情報」は、営業秘密の対象となります。これに加えて、「技術上の情報」も保護の対象となっています。

「技術情報は保護されない」という誤解

ただ、不正競争防止法や営業秘密の制度は、一般的にはあまり知られていないため、「技術上の情報」が保護の対象とらない、勘違いされることがあります。

また、そもそも、不正競争防止法や営業秘密の制度の存在そのものを知らないことにより、「技術上の情報」を保護する、という発想を持たれない可能性もあります。

このため、特に技術情報を取り扱う担当者が、営業秘密に該当しないと勘違いして、または営業秘密の概念を知らずに、技術情報を杜撰に扱うこともあります。

このようなことがないように、技術情報を取り扱う担当者に対しては、誤解のないように、営業秘密の概念を正確に周知徹底しなければなりません。

有用性が認められる情報の具体例

有用性がある情報としては、顧客情報、販売マニュアル、技術情報、設計図、実験データ(失敗したデータ=ネガティブインフォメーションを含む)、研究報告書、製造方法(製造工程・生産ライン)、プログラムなどが該当します。

このなかの顧客情報とは、いわゆる「顧客リスト」などのことです。過去の判例では、営業員による「顧客リスト」の持ち出して転職・独立したケースについて争われることが多くありました。

営業員の顧客リストの持ち出しに注意

このようなケースは、おそらく、営業員が顧客リストが営業秘密に該当するという事実やそもそも不正競争防止法の存在そのもを知らなかったことも原因となって発生したものと思われます。これは、一般的な傾向としても注意を要することです。

このため、営業員に対しては、顧客リストが営業秘密に該当することと、顧客リストを持ち出して転職・独立することは不正競争防止法違反であることを周知徹底するべきです。

実際に企業が保有している営業秘密

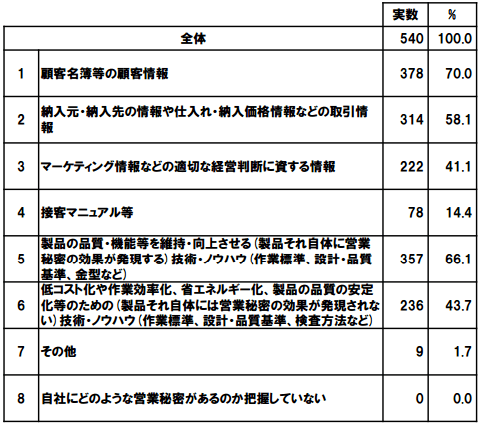

なお、経済産業省の調査によると、大企業(従業員300人以上または資本金3億円以上、全体の7割が製造業)が次のような情報を営業秘密として管理している、と回答しています。

問3.どのような情報を現在、営業秘密として管理していますか。

出典:経済産業省『営業秘密保護制度に関する調査研究報告書(別冊)「営業秘密管理に関するアンケート」調査結果』16ページ

意外に有用性が認められるネガティブインフォメーション

また、実験データについても、有用なものとして、営業秘密に該当するとされています。

このような実験データについては、失敗した実験のデータなどの、いわゆる「ネガティブインフォメーション」も営業秘密に該当することがあります。

というのも、ネガティブインフォメーションは、研究費の節約や研究の効率化につながる情報であるため、十分に有用であると考えられるからです。

ネガティブインフォメーションもずさんに扱わない

しかしながら、実験データを取り扱う担当者が、ネガティブインフォメーションが営業秘密に該当しないと勘違いして、ネガティブインフォメーションをずさんに扱うこともあります。

このため、このような実験データを取り扱う担当者に対しては、誤解のないように、ネガティブインフォメーションが営業秘密に該当することを正確に周知徹底するべきです。

有用性が認められない情報

これらに対し、公序良俗に反する情報については、有用性が認められません。これは、情報の内容が社会正義に反するため、秘密として保護する正当な利益がないからです。

このため、例えば犯罪の手口、脱税の方法、麻薬・覚せい剤等の禁制品の製造方法・入手方法などについては、有用性が認められません。