特許を受ける権利≒営業秘密

特許法上の発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第2条第1項)とされています。他方、営業秘密には、「技術上…の情報」(不正競争防止法第2条第6項)が含まれています。

このため、発明にもとづく特許を受ける権利は営業秘密と多くの共通点があります。

発明と営業秘密の要件の多くが共通する

営業秘密の要件は、次の3つです。

- 秘密管理性

- 有用性

- 非公知性

他方、特許の要件は、主に次の3つです。

- 産業上利用可能性

- 新規性

- 進歩性

これらの要件のうち、有用性については、「事業活動に有用な」(不正競争防止法第2条第6項)という点では産業上利用可能性と共通する部分があります。

同じく、「有用な」(同上)という点では、進歩性と共通する部分があります。

また、非公知性については、新規性と同様の概念です(ただし、完全に同一というわけではありません)。

スポンサード リンク

特許の要件には秘密管理性は要求されない

他方、秘密管理性については、営業秘密独自のものであり、特許の要件には、そのようなものはありません。

このため、理屈のうえでは、営業秘密としての秘密管理性が充たされていない技術上の情報であっても、特許の要件を充たしていることがありえます。

事実上「発明であれば営業秘密」

以上の点から、次のような情報は、営業秘密として要件を充たしているといえます。

- 技術情報である

- 特許の要件を充たしている

- 秘密管理性をも充たしている

一般的に、特許の取得を目指している発明について、秘密管理性が充たされていない状態はあまり考えられません(もちろん、まったくないわけではありませんが)。

このため、事実上は、出願公開されるまでの発明は、営業秘密といえるでしょう。

必ずしも「営業秘密であれば発明」とは限らない

逆に、ある情報が営業秘密の要件を充たしているからといって、必ず特許の要件を充たしていることにはなりません。

そもそも、その営業秘密が技術上の情報でなければ、特許を取得することはできません。

また、有用性を充たしているからといって、その有用性の程度によっては、必ずしも産業上の利用可能性や進歩性を充たしているとまではいえません。

ともに強力が法的保護を受けることができる

特許権と営業秘密にもとづく権利には、非常に多くの共通点がある反面、決定的な違いがあります。

まず、共通点としては、各種規定による保護があります。具体的には、次のとおりです。

- 差止請求権(不正競争防止法第3条・特許法第100条)

- 損害の額の推定等(不正競争防止法第5条・特許法第102条)

- 具体的態様の明示義務(不正競争防止法第6条・特許法第104条の2)

- 書類の提出等(不正競争防止法第7条・特許法第105条)

- 損害計算のための鑑定(不正競争防止法第8条・特許法第105条の2)

- 相当な損害額の認定(不正競争防止法第9条・特許法第105条の3)

- 秘密保持命令(不正競争防止法第10条・特許法第105条の4)

- 当事者尋問等の公開停止(不正競争防止法第13条・特許法第105条の7)

- 信用回復の措置(不正競争防止法第14条・特許法第106条)

このため、法的な保護という点では、営業秘密は、特許権に匹敵するといえます。ただし、いくつかは特許権の方がより強く保護されています(例:「侵害とみなす行為」(特許法第101条)など)。

特許権は公開・営業秘密は非公知

次に、ことなる点としては、次のとおりです。

- 営業秘密は「技術上又は営業上の情報」が保護対象となるが、特許権は「自然法則を利用した技術的思想」しか保護の対象とならない

- 営業秘密は法的な手続きが不要だが、特許権は特許の出願が必要

- 営業秘密は秘匿できるが、特許権は出願公開によって情報が公開されるため秘匿できない

- 営業秘密は(理論上)半永久的に保護されるが、特許権は原則として出願から20年、最長でも出願から25年しか保護されない

特に重要な点は、3と4です。営業秘密は、秘匿しながら半永久的に保護することができるのに対し、特許権は、公開されるうえ、期間限定でしか保護することができません。

情報(特に技術上の情報)の法的保護方法を検討する場合、このような特徴を踏まえたうえで、秘匿しながら営業秘密(+著作権)で保護するか、公開して特許権で保護するかを検討すること(いわゆる「発明管理ルート」の選択)が必要となります。

発明の秘匿化が増えている

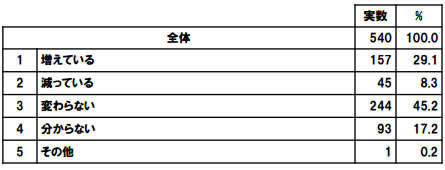

この点について、経済産業省の調査によると、大企業(従業員300人以上または資本金3億円以上、全体の7割が製造業)の約3割が、ここ5年〜10年で特許要件を充たす発明を秘匿化することが増えている、と回答しています。

問6.特許要件を満たすと思われる発明について、あえて秘匿化を選択することは、ここ5年〜10年の間に増えていますか。

出典:経済産業省『営業秘密保護制度に関する調査研究報告書(別冊)「営業秘密管理に関するアンケート」調査結果』19ページ